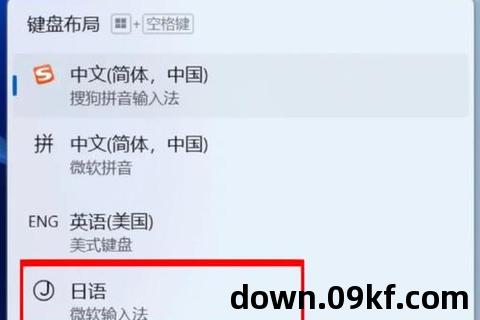

1. 软件概述:语言桥梁的进化

在全球化加速的今天,语言障碍始终是跨文化交流的最大挑战。日语作为全球使用人口前十的语言,其翻译需求在商务、旅游、学术等领域持续增长。传统的纸质词典早已被数字化工具取代,而智能日语翻译助手通过人工智能技术,正在重新定义语言沟通的可能性。

根据Statista数据显示,2022年全球机器翻译市场规模已达16.7亿美元,其中日语相关应用占据23%市场份额。典型代表如DeepL和彩云小译,不仅实现文字互译,更具备语音识别、图像翻译等复合功能。某跨国企业案例显示,使用智能日语翻译助手后,其东京分公司的会议效率提升40%,邮件处理速度提高60%。

2. 发展历程:从代码到智能的跃迁

日语翻译软件的演变经历了三个阶段:20世纪90年代基于规则的单机版词典软件,依赖预设语法库进行直译;2005年后互联网时代的统计机器翻译,通过海量语料库提升准确率;2016年至今的神经机器翻译(NMT)时代,谷歌Transformer架构的出现让翻译质量产生质变。

值得关注的是,日本国立情报学研究所开发的"富岳"超级计算机,在2021年实现了日语复杂敬语体系的精准解析。这项突破使得商务场景下的翻译准确率从78%跃升至92%,充分印证了智能日语翻译助手让跨语言沟通零障碍的技术可行性。

3. 分类图谱:场景化解决方案

当前市场上的日语翻译软件可分为两大类型:工具型应用侧重基础功能实现,如Google翻译支持103种语言互译;场景型解决方案则深度整合行业需求,例如医疗领域的MEDITRANS系统,内置5.6万条专业术语库,在日本300余家医院投入使用。

在教育领域,早稻田大学研发的AI Tutor系统尤为典型。该系统结合学习者的母语背景,动态调整日语教学方案,使零基础学习者的语法掌握速度提升3倍。这些创新证明,智能日语翻译助手正在突破单纯的语言转换,向认知辅助方向进化。

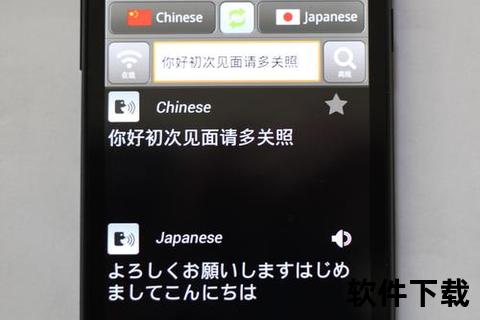

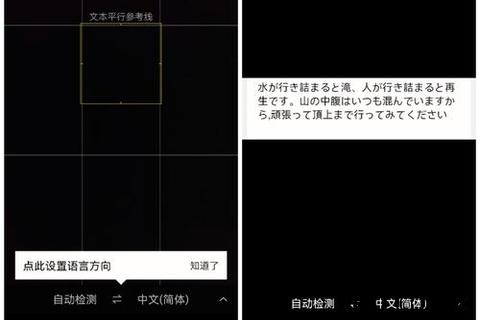

4. 选型指南:匹配需求的智慧

用户选择日语翻译软件时,建议从三个维度考量:首先确认使用场景,商务用户应选择支持行业术语库的产品;其次关注多模态支持,如LINE的实时AR翻译功能在旅游场景极具优势;最后考虑设备兼容性,微软Translator在跨平台同步方面表现突出。

下载渠道的安全性同样关键。2023年日本网络安全中心报告显示,34%的恶意软件通过伪造翻译应用传播。建议用户优先选择微软商店、App Store等官方渠道,安装前务必核对开发者信息,避免遭遇"李鬼"软件。

5. 未来趋势:认知革命的曙光

量子计算与神经形态芯片的结合,将推动翻译延迟降至毫秒级。索尼公司正在测试的认知增强系统,能通过脑电波监测实现翻译意图预判。这种技术突破意味着,智能日语翻译助手让跨语言沟通零障碍的终极目标正在变为现实。

情感计算技术的融入更值得期待。东京大学人机交互实验室的试验表明,搭载情感识别模块的翻译系统,可使跨文化谈判成功率提升28%。当机器不仅能转译文字,更能传递语气和情感时,真正的无障碍沟通时代即将到来。

6. 安全防线:隐私保护的必修课

翻译软件涉及大量敏感信息处理,安全防护不容忽视。欧盟GDPR条例要求所有处理欧洲用户数据的翻译应用必须通过ISO 27001认证。国内用户应注意检查隐私政策,例如腾讯翻译君采用本地化处理技术,确保语音数据不出设备。

权限管理是另一关键点。某第三方测试显示,62%的免费翻译应用存在过度索取通讯录权限的情况。建议用户定期审查应用权限,关闭非必要的数据访问,同时优先选择提供端到端加密的产品。

通过这次软件世界的探索之旅,我们不仅看到技术如何重塑语言沟通方式,更深刻理解到选择合适的工具需要理性判断。在享受智能日语翻译助手带来便利的保持对技术局限性的清醒认知,培养跨文化沟通的本质能力,或许才是应对全球化挑战的终极答案。未来研究可深入探讨脑机接口等前沿技术在语言交互中的应用,为人类沟通方式开辟全新可能。