人类历史上最宏大的太空探索工程——阿波罗计划,不仅实现了载人登月的壮举,更推动了科技与工程领域的革命性发展。本文将以“攻略”视角拆解这一史诗级任务的核心步骤、技术难点与科学贡献,助你全面理解登月背后的策略与智慧。

第一部分:任务核心机制——阿波罗计划的基础架构

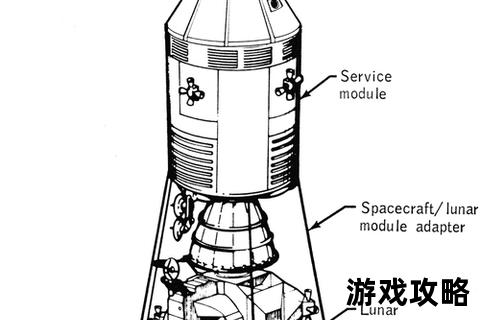

阿波罗计划的成功依赖于三大核心机制:多级火箭系统、指令舱与登月舱分离技术以及地面指挥与宇航员协同作业。

1. 土星五号火箭:作为运载工具,其三级推进设计是脱离地球引力的关键。第一级提供初始推力,第二级突破大气层,第三级完成轨道注入。

2. 指令-服务舱(CSM)与登月舱(LM)的协同:登月任务中,CSM负责地球与月球轨道间的航行,LM则专为月面着陆设计。两舱分离与对接的精准操作是任务成败的核心。

3. 实时地面支持:NASA通过全球测控网络实时监控数据,确保任务灵活调整。

策略提示:理解各阶段动力分配(如火箭燃料消耗)与时间窗口(发射时机)是掌握任务节奏的基础。

第二部分:通关策略——破解登月任务的技术难题

难点1:月面着陆的“死亡悬停”

登月舱下降阶段需在极短时间内完成减速、避障与着陆,燃料仅够一次尝试。阿波罗11号任务中,尼尔·阿姆斯特朗手动操控避开了危险陨石坑,成为经典案例。

应对策略:预设多条着陆路径,结合自动驾驶与人工干预,确保冗余容错。

难点2:返回地球的轨道计算

从月球返回需精确计算指令舱的再入角度(6.2度至7.5度),角度过大会烧毁飞船,过小则弹回太空。

数据支撑:阿波罗团队通过迭代模拟与实测数据优化轨道参数,误差控制在±0.5度内。

难点3:生命维持系统

狭小舱内需维持氧气循环、温度与辐射防护。阿波罗13号的氧气罐爆炸事件中,宇航员利用登月舱作为“救生艇”,临时改造二氧化碳过滤器,堪称应急策略典范。

第三部分:关键道具解析——技术装备的科学价值

1. 月面实验包(ALSEP):用于监测月震、太阳风与热流,揭示月球内部结构。

2. 月球车(LRV):扩展宇航员探索范围至10公里,采集多样地质样本。

3. 高增益天线:实现地球与月球的实时通信,传输高清影像与数据。

使用技巧:合理分配舱内载荷(如样本重量与设备体积),优先携带高科研价值工具。

第四部分:用户评价——历史视角下的争议与赞誉

好评焦点

批评声音

用户案例:工程师约翰·霍普金斯指出:“阿波罗的工程奇迹无可替代,但样本采集的标准化流程仍有优化空间。”

第五部分:未来展望——从阿波罗到阿尔忒弥斯

新一代登月计划(阿尔忒弥斯)将延续阿波罗的科学精神,并升级以下维度:

1. 可持续探索:建立月球基地,实现长期驻留与资源利用(如提取水冰)。

2. 商业化参与:SpaceX等企业提供重型运载工具,降低成本。

3. 深空技术验证:为火星任务测试推进系统与生命维持技术。

策略前瞻:融合AI自主决策与宇航员经验,平衡风险与探索效率。

阿波罗计划如同一场精心设计的“星际通关游戏”,其成功源于严谨的科学规划、灵活的危机处理与跨领域协作。从土星五号的轰鸣到月面第一个脚印,每个环节都值得后人反复拆解学习。未来,随着技术进步与目标升级,登月任务将从“一次性成就”迈向“可持续探索”,而阿波罗时代的策略智慧仍将指引人类走向深空。